数学はセンスであるという無責任な呪文

数学が苦手な学生にとって、いくらやっても成績が上がって来ないようときに、ついつい過去に投げつけられた言葉が蘇ることがあるものです。

数学は所詮、センスだよ。

これほど、無責任で、聞いた人間に何ひとつ有益性をもたらさない言葉も珍しいです。

最先端の数学領域を専門に研究する立場であれば、もしかすると妥当性が高いかもしれません。

しかしながら、

大学受験、高校受験において、数学がセンスという決めつけは全く当てはまりませんし、意味をなしません。

努力しているあなたは、このような世迷い言にくれぐれも惑わされないようにしましょう。

パドー

パドーハッキリ言って時間の無駄です。

閃きが重要であると強調する

センスだと断言する教師(あるいは学生)にとって、センスとは当然に価値あるものです。

彼らはセンスがない人間との差別化を図ろうとします。

問題が解けるのは「閃き」が最重要であると、殊更に強調します。

つまり、自分は閃くことのできる頭脳の明晰さを持っていると自慢したいだけなのでしょう。

このことは、ある一つのことをいみじくも表明しています。

彼らが重要視する「閃き」を彼らがどうして獲得できるのかのそのプロセスを説明できないことを。

なぜなら、それが「閃き」であるゆえに、当然に説明は不可能なのです。

パドー

パドーいつでもどこでも、いつまでも閃けるというその根拠なき傲慢さに「精神のセンス」のなさを感じざるを得ません。

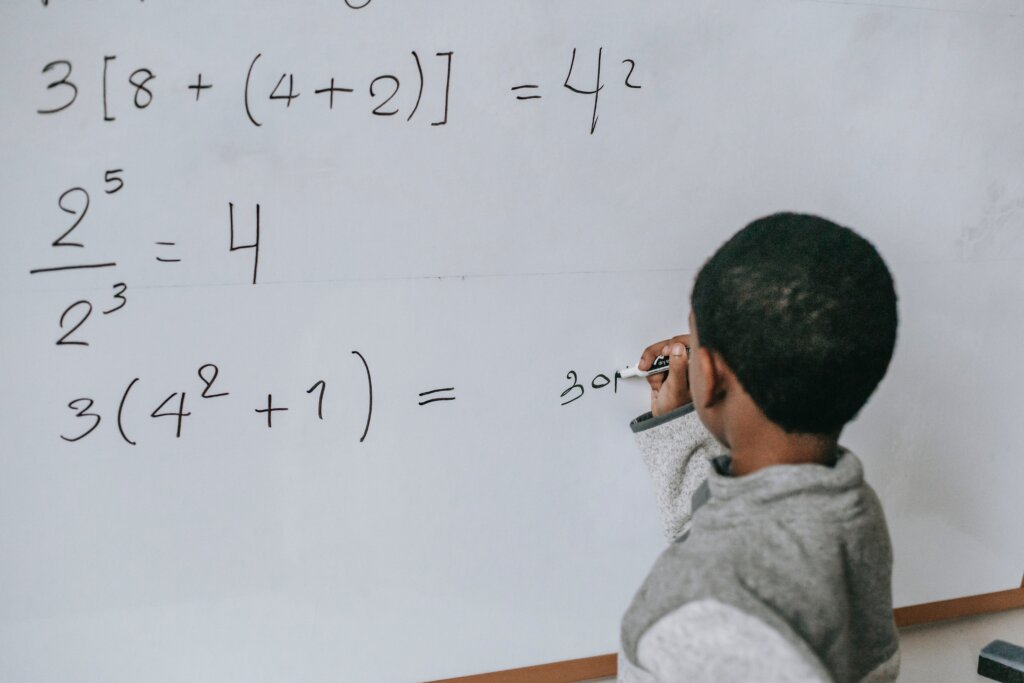

センスとはたかだか組み合わせにすぎない

受験数学にセンスすなわち、本人も説明不能な「閃き」が必要でないのは、その「閃き」の正体が実は、組み合わせに過ぎないからです。

問題を解く鍵は「ここに気づけば」という場合がほとんどです。

例えば、図形問題が典型的ですが、ここに補助線を引けばというようなケースです。

ここに気づけるかどうかをセンスとして一括りにします。

試験時間中に「気づけるかどうか」が勝負の分かれ目だと声高に叫ぶのです。

パドー

パドー本当にそうなんでしょうか?

数学の問題は別に無限のバリエーションがあるわけではありません。

どこかで解いたことのある問題が大部分です。

ゆえに、パターンに一定程度習熟していれば、典型的な問題の攻略はさして難しくはありません。

センスを問われるのだと彼らがいう「難問」も実は本質的には変わりません。

ただ、ワンパターンではなく、いくつかのパターンを組み合わせているに過ぎないのです。

パターンが組み合わせとなっているために、表面上複雑に見えて、アプローチが思いつかないと錯覚してしまうだけなのでしょう。

パドー

パドー限られた時間内での戦いなので、尚更難しく見えるのです。

あなたが気をつけること

あなたが勉強するにあたって、気をつけることはたった3つだけです。

- 日頃から数学を解く時にパターンを意識する

- 解法を学ぶときに、できる限りパターンを意識する

- パターンを組み合わすアプローチを忘れない

これだけで、全く違ってきます。

複雑な問題を解く鍵は、パターンの組み合わせです。

その組み合わせが思いつかないと嘆かないでください。

パドー

パドーそれでは「センス」という錯覚の罠にまさに陥っていることになってしまいます。

パターンはとにかく問題を解くことによって、あなたの中でパターン化しましょう。

ひとつのパターンで問題を解こうという態度を捨て去ることです。

どのような難問もパターンの組み合わせに過ぎません。

組み合わせるという発想を決して忘れないでください。

パドー

パドー人間の作ったもの(問題)は必ず人間に解けるのです。