「彼女」は最後の冬、母になりたいと思った。

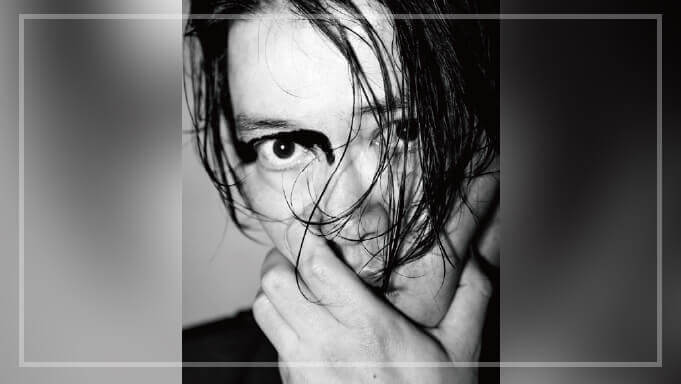

2020年の秋に公開され第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞の栄誉に輝いた本作は、主演の草彅剛氏が圧倒的な存在感を示し、最優秀主演男優賞を受賞した完成度の高い作品です。

トランスジェンダーを主題に据え、巧みな物語構成により上質なエンターテイメント性を実現し、多くの支持・共感を集めています。

以下に、内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。

あらすじ

故郷の広島を離れ、新宿のニューハーフショーの風俗店で働くトランスジェンダーの凪沙(草彅剛)は、育児放棄にあっている親戚の娘である中学生の一果(服部樹咲)を金目当てのために一時的に引き取ることになる。奇妙な同居生活を続けるうちに、やがて二人の間に少しづつ心を通わす瞬間が徐々に増してくる。バレリーナの豊かな才能を持つ一果の夢を叶えたいと願う凪沙は彼女のためにできるだけのことをしようと強く決心する。

母親を求め続けたひと

本作において、母親を求め続けた人物が3人います。

凪沙、一果、一果の友人である桑田りんです。

一果は、現在の不幸の元凶である母親を憎み切つことで縁を断つという「単純さ」をどうしても実現できません。

なぜなら、その程度には「大人」だからです。

母親を求め続けることの「虚しさ」と「微かな望み」の間にどうにか爪先立ちしています。

裕福な家庭に育つりんは自分の家が既に壊れていることをクールに理解し、母親にもはや何も期待してはいません。

彼女(りん)は本当の母親を求め続けたという過去を持つだけの子供です。

この意味で、凪沙も同類であると言えます。

自分の存在論的な苦悩を理解してくれる母親を凪沙は決して持てませんでした。

時代的、地域的、世代的限界を実母(家族の中の「同性」)は超えることができないのです。

おそらく、打ち明ける機会を作る勇気が凪沙にはなかったのでしょう(ゆえに故郷を後にします)。

パドー

パドー実際、一果を取り戻しに行った実家での母親の無理解と拒絶は予想を遥かに超えたものでした。

母親になりたかったひと

なぜ、凪沙は「母親」になりたかったのでしょうか。

一果の実の母親に対抗するために。

おそらくそれもあるでしょう。

その一環として母性に目覚めたからというのも理由にはなるかも知れません。

「母性」の主たる意味が「保護者的使命感」と言い換えられるのであれば、それはそれで見当違いではなさそうです。

しかしながら、正確性には欠けるでしょう。

凪沙が母親になりたかったのは、おそらく自身のためであったはずです。

追い求めても手に入れることのできなかったじぶんの「母親」を手に入れるために。

音楽がとても印象的です。渋谷慶一郎さんが担当しています。初音ミク主演による人間不在のボーカロイド・オペラ『THE END』が特に有名です。

凪沙が見たもの

中学を卒業し、自分の人生を邪魔されない資格を得た一果は、上京し余命いくばくもない凪沙の姿を目にします。

おそらく最後の願いであろう凪沙の想いを叶えるために、二人で海に行きます。

凪沙は自身の存在的苦悩の原点であると言える子供時代のエピソードを問わず語りに口にします。

学校で海に行ったときに、自分はどうしてスクール水着ではなく、男子の海パンをはいているのだろうか。

病気のために今やほとんど目の見えない凪沙は、水着を着て波打ち際ではしゃぐ少女を幻視します。

いうまでもなく、その幻はそうであって欲しかった自分の姿であり、すなわち一果自身に他なりません。

もしかするとそうであったかもしれないという子供時代の可能性と希望に満ちた将来が待ち受けている「我が子」の可能性とが、可能性という一点で重なり合います。

波打ち際の少女を見る眼差しには、一片の無理解も違和感も介在しません。

それこそが「母」の眼差しだからです。

凪沙は、一果の「母親」になることにより、幼き日の自分自身が肯定されることを自らに証明したかったのでしょう。

決して実現できなかった母親との相互理解を、自らがその役目を負うことでかりそめにでも形にしたかったはずです

一果に砂浜で踊ることを懇願し、凪沙は断末魔のように「キレイ」を連呼しながら、息を引き取ります。

それは紛れもなく、辞世の句(スワンソング)であるのでしょう。

視力を奪われている(真夜中)凪沙には明瞭に一果(白鳥)の未来が見えていたに違いありません。

キレイという語とおよそ程遠い罵詈雑言を浴びせられてきた凪沙に対して、凪沙自身が母親の立場で凪沙=一果に送る最後の言葉はあまりに切ないものがあります。

最後の冬、すなわち人生の最期の時に、「母=愛情の源泉」になることを願いつつ、彼女(凪沙)はこの世を後にし、もう一人の自分(一果)に未来を託したのでしょう。

パドー

パドー心に残る良作です。機会があればぜひご覧ください。

海辺の場面の光と色彩の加減は素晴らしいの一言です。映画「バートン・フィンク」を思い出しました。これらの映像(撮影監督の勝利)を見せつけられると、海に行きたい衝動を抑えられないものです。