世界が認めた日本の映画的才能の放出

世界的人気作家の村上春樹氏の短編小説である「ドライブ・マイ・カー」を中心に、別作品の「シェラザード」と「木野」(いずれも短編集『女のいない男たち』収録作品)を下敷きに、濱口竜介監督が映画化した本作は、第74回カンヌ国際映画祭において脚本賞受賞の快挙を成し遂げ(邦画では初めて)、そのほか、国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の独立賞も受賞した傑作です(第94回アカデミー賞の国際長編映画賞も受賞)。

以下に、本作について考えたことを少しばかり書きます。

内容に言及しますのであらかじめご了承ください。

パドー

パドー179分間の長さを持ちながら、いささかも長いと感じさせない丁寧で緻密な構成は見事の一言であり、ため息が出ます。編集の勝利!

あらすじ

以下、公式サイトからの引用となります。

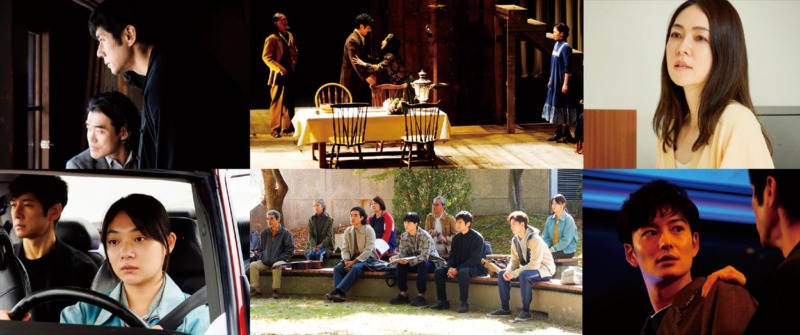

舞台俳優であり演出家の家福は、愛する妻の音と満ち足りた日々を送っていた。しかし、音は秘密を残して突然この世からいなくなってしまう――。2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過去をもつ寡黙な専属ドライバーのみさきと出会う。さらに、かつて音から紹介された俳優・高槻の姿をオーディションで見つけるが…。

喪失感と“打ち明けられることのなかった秘密”に苛まれてきた家福。みさきと過ごし、お互いの過去を明かすなかで、家福はそれまで目を背けてきたあることに気づかされていく。

性をはじめとする多様性に対する理解を声高に求める現代世界の潮流からみるとき、本作はそのような「主張」への心配りも抜かりはないように思われます。安直な共感へ自動的に流れることなく「他者をすぐさま否定しない」を前面に押し出す本作のテーマ性は「今日的な適切な対応」として広く受け止められることでしょう。世界基準への目配りはさすがです。

メインキャストは、

- 家福悠介(西島秀俊)

- 渡利みさき(三浦透子)

- 家福音(霧島れいか)

- 高槻耕史(岡田将生)

タイトルの2つの意味

原作の「ドライブ・マイ・カー」は村上がビートルズの同名の楽曲から採用し付けられたタイトルです。

本作もそのタイトルが踏襲されています。

ビートルズの題名はある種のダブルミーニングとして性的な意味を帯びています(彼らの曲名では珍しくありません)。

本作のタイトルも2つの意味(性的な意味ではなく)を有していると考えます。

人生を進めていく上での発展段階(二段階)を表しているのです。

「ドライブ・マイ・カー」とは、

「ドライブ」の主体が自分であるのならば、

「コントロールできる範囲で制御しろ」

あるいは、

「ドライブ」の主体が自分以外であるのならば、

「私を上手にコントロールして」

「マイ・カー」とは自分の人生であり、

「勇気をもって主体的に自分自身の人生を歩め」

パドー

パドーこのような考えに沿い、メインキャストの4名における各々の「生のハンドリング」、すなわち「ドライブ・マイ・カー」をみていきましょう。

音の場合〜ガソリン切れ

私を上手にコントロールして

娘を失った悲しみから精神的な失調をきたしている家福の妻は、不特定多数を相手に浮気を繰り返すセックス依存症を抱えた欠落者であるのかもしれません(典型的な村上春樹的登場人物)。

性に奔放というよりも、全く関心がないために逆に執着する複雑で魅力的な人物です。

性交後に彼女が家福に語る「物語」の主人公は実のところ「彼女自身」なのでしょう。

やめたくてもどうあっても止めることのできない状況から抜け出せない「叫び」が、物語を通して悲痛に繰り返し語られているにもかかわらず、夫である家福はそれを全くの作り話として(表面上は)受けとめます。

あくまで表面上に過ぎません。

なぜなら家福はそれほど「鈍感」な男ではないからです。

演劇に精通している有能な演出家であることから、それは明らかでしょう。

彼は妻が浮気をしていることに気付いていながら気づかないふりを続けます。

同様に妻である音も「鈍感」な女ではありません。

世間的な評価を得ている売れっ子脚本家であるのだから、豊かな想像力に恵まれています。

夫が自分の浮気に気付いていながら気付いていないふりをしていることに彼女はハッキリと気付いています。

ベッドの上の物語が全くの出鱈目(作り話)ではなく、彼女の「リアル」であり「悲痛な声」であることをわかっていながら知らないふりを続ける夫の「残酷な優しさ」に辟易しながらも、彼に甘えてしまう自己嫌悪に彼女は窒息寸前です。

制御不能なギリギリの地点に追い詰められた女は「甘い生活」を道連れに全てを終わりにしたいと「二人だけの関係」に決着をつけようとします。

決着(清算)をつけるべき主体はあくまで彼自身であるはずなのに、彼女自身が自ら手を下さなければならない、このような夫の「やさしさ=卑劣さ」がゆっくりと時間をかけて彼女を徐々に蝕んでいったに違いありません。

決着の後の彼女の新しい一歩は彼女を襲った突然死により永遠に途絶します。

パドー

パドー病死でありながら、自殺死と言ってもいいのかもしれない。

復讐にも似た夫婦関係の「宙吊り」は、独りになった家福を縛り続けます。

高槻の場合〜エンジントラブル

コントロールできる範囲で制御しろ

スキャンダルの結果、所属事務所を追われ、フリーで活動せざるを得ない高槻は決定的な浮上のきっかけを掴めないままに、自分を変えようとする決意を胸に、広島で開催される家福が演出する「多言語劇」のオーデションを受けます。

合格したものの、何かの罰のように、まるで場違いの配役を課せられながらも彼は役に挑みます。

自らを空っぽと自己分析する男は、自分の感情も人生も上手くコントロールすることができません。

自意識の過剰ゆえか、盗撮者に逆上した高槻は喧嘩の果てに相手を死にいたらしめ、公演前に逮捕されてしまいます。

ある夜、妻の浮気相手のひとりであると家福から疑惑の目を向けられていた彼は「家福とみさきのサーブ」の車中で「告白」をします。

家福がかつて妻から聞かされた「物語」の続きを自分は知っていると、付き物が落ちたように話し出すのです。

性行為の後でしか家福の妻である音が口にしない物語を知っているという発言は、高槻が音と「関係」があったことを意味してしまいます。

この「告白」は寝取られた男に対する寝とった男の懺悔であると同時に驕りにほかなりません。

と同時に、彼はもうひとつの真実を予言のように「物語のラスト(顛末)」を口にします。

偶然に居合わせた空き巣を殺した少女(彼女自身も不法侵入者)は、犯行後に自分が捕まらないことに違和感を覚えながら、散々忍び込んでいた片思いの少年の家に設置された防犯カメラに向かって何度も「告白」します。

「殺したのは私です」

その時点では未来の殺人者である高槻は「殺したのは私です」いうフレーズを呪いのように車中で繰り返すのです。

やがて彼の暴行を受けた被害者が病院で息を引き取るその悲惨な結末を「先取り」しているかのように。

彼が人生を仕切り直しできるのかどうかは不明であり、もしかするとエンジンは息を吹き返さないのかもしれません。

みさきの場合〜チューンアップ

勇気をもって主体的に自分自身の人生を歩め

母親との葛藤(軋轢)の中で、自分を殺しながら生を紡いできたみさきにとって、自分の生活をコントロールすることだけが唯一の目標でした。

食うために、どうやって今日を凌ぐかが最大の関心事であったのです。

期せずして身につけた運転技術だけが彼女の生活の鍵を握り、ハンドルを握るときだけ、彼女は彼女らしく生きている実感を得られたのでしょう。

もしくは、その時にだけ、彼女は「生きること」を忘れることができたのかもしれません。

地滑りによる家の倒壊の際に母親を見殺しにしてしまったという罪悪感から、彼女は顔にできた傷をあえて隠そうとも治そうともしません。

その「傷=罪」と共に生きていくことを選んだみさきの心の「固さ」は、同類と言える家福との関わりにより少しづつ氷解していきます。

彼女が家福の愛車である赤のサーブ900ターボに心を寄せるのは、家福との「交流」を通して自分が救われていく過程の「ステージ」が乗用車それ自体であったからでしょう。

ある意味、「赤のサーブ」は彼女の「あるべき家=温もりの場所」であったのかもしれません。

家福の提案により廃墟と化した実家を家福と訪れることとなりますが、この訪問を通じて彼女は未来に歩みを進めることが可能となります。

ラストシーンにおいて、おそらく家福から譲られたと思われる赤のサーブのハンドルを握るみさきの傷は、ほとんどわからないぐらいに治癒しています。

「忌まわしい過去」にひとまず始末をつけ、新しい土地(韓国)を走るみさきの表情に観客は自信と微笑みを認めることでしょう。

それまでの生を脱ぎ捨て、彼女は彼女自身の人生の尻尾を掴んだのです。

みさきは確実に自分の人生=マイ・カーを前に進め始めました。

家福の場合〜ロングドライブ

勇気をもって主体的に自分自身の人生を歩め

俳優兼演出家の彼は好んで「多言語劇」を演出し、自らも舞台に立ちます。

そこでは、生身のコミュニケーションそれ自体が問われ、彼は「意思疎通」にこだわり続けます。

なぜなら、彼の「夫婦生活(関係)」もある種の「多言語劇」であるからです。

「演劇人」の彼にとって、舞台の上の人生と実人生の境などないのでしょう。

日常空間においても非日常空間においても、彼の周りではコミュニケーションの困難ばかりが主張しています。

決まりごとのように、他者との相互理解は彼の望む形では成立しそこね、口から出る言葉は本心を素通りしながら、常に「棒読み」にならざるをえないのです。

閉塞を作り出す断絶の壁の中で、彼が車を愛する理由は、それが自分がコントロールできるほとんど唯一の対象であるからに違いありません。

妻に対しては、彼はコントロールできる範囲内でしか決してアプローチをしないのです(ある種の安全運転)。

妻の浮気に気付いていながら、気付かぬ演技を続けることによって、愛(性愛)ある生活は破綻しない(させてはならない)と自分に言い聞かせ、どこにもたどりつかない「幸せ」を目を瞑ったまま追い求めます。

アクセルもブレーキも踏めない日常がただ過ぎていきます。

彼の愛するという行為は、簡単にいうと、嫌われたくない振る舞いに過ぎないのです。

幼くして亡くなったひとり娘の法事の帰りに夫婦間で交わされる会話にそのことが典型的に現れます。

彼は妻が子供を欲しがらないから、自分もそれでいいと「優しい言葉」をかけるのです。

一見すると思いやりと見紛う発言により、彼は責任主体の放棄を周到に用意します。

その理由として、死んだ娘は他の誰にも取り替えはきかない、唯一無二の存在であるとの「尤もらしい理由」をあげます。

彼女が欲している答えでないばかりか、彼女がいささかも救われないことも明らかでしょう。

合理的理由は二人の関係性の改善に何らの寄与も果たしません。

子供を二度と持たない理由が自分の意志ではないことだけを言い募る夫の「言い訳」がまたしてもまかり通り、そのために妻が引き受けざるをえない「覚悟」だけが外堀を埋められつつ押しつけられます。

波風の立たない時間が過ぎ、二人が共に「優しさ」に基づき了解するしか他にない修復不能な関係が見飽きるほどに繰り返されるこの「奇妙さ」こそが、夫婦間においては問題にされるべきなのでしょう。

愛するという行為は、他者理解であり、自分自身に対して偽ってはならない「誠実さ」こそが生きる上で重要であることを、ラスト近くにおいて家福がみさきとの「交叉」から悟るとき、妻は当然にすでにこの世にはいません。

「優しい言葉」ではなく、「本当の言葉」を愛しい人にも自分自身にも投げかけなければならなかったという未練は、涙が乾いた後も、彼の人生の未来にとっては決して無用ではなかったのです。

彼の中で、ドライブ・マイ・カーの意味が変容します。

「コントロールできるであろうことに対してコントロールしているふりをする」から

「自分自身にきちんと向き合いながら前進する」という意味に。

穴を埋める者ども

本作のメインキャストの4人は、いずれも穴を埋めようとしました。

生きるとは、人生の途上で「穴」を埋める過程であるという、極めて村上的な主題に即すのならば、彼らもそれぞれ、自らの穴を抱え、生を営みます。

穴が空いている理由やその穴が何でできているのかは、彼ら自身にもわからないのかもしれません。

しかしながら、穴が空いたままで生きることはあまりに辛く悲しいという普遍的な真実があり限り、人は何とかして穴を埋めようと試み続けます。

家福

家福は、妻の愛情で自らの穴を塞ごうと試みましたが、愛情は穴を塞ぐほどには注ぎ込みはしません。

それは妻の愛情の量の問題ではなく、彼が彼女を愛する力の弱さが理由であったことを彼女の死後、悟るのでしょう。

音

音の穴は、夫ひとりでは荷が重く、だからといってどれだけ男の数を増やしていったとしても、決して埋めることのできない深さと広さを有していたのでしょうか。

あるいは、家福だけが埋めることのできる唯一の穴(存在)であったのでしょうか。

みさき

みさきの穴は彼女の不幸な生い立ちが作り上げたものです。

過去を変えることはできませんが、過去の意味を未来の文脈に照らし、変更することは不可能ではないです。

彼女は、そのような試みを独力で始めました。

高槻

高槻にも穴は存在するのですが、ある意味、高槻という存在が丸ごと穴であるのかもしれません。

自分は空っぽであるという自己批評からもそれは明らかでしょう。

空っぽであるから「役」で懸命に埋めようとしますが、埋めることのできる「役」などこの世のどこにも存在しないことを彼は知ります。

我々はみな穴を埋めようとしながら苦悩し歓喜する。

愛によって、欲望によって、札束によって、物語によって。

パドー

パドー傑作です。機会があれば是非ご覧ください。