基本知識・重要事項の習得はこの2冊で完全網羅と言い切っていいかも

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B及びⅢの分野を漏れなく短期間で一通り押さえるための問題集は、ありそうでないのが実際です。

数学の問題集は、星の数ほどありますが、これだけやればひと安心と言い切れる問題集を見つけるのは困難を極めます。

そのようなちょっと困っている受験生(文系・理系を問わず)に、打ってつけの問題集をご紹介します。

パドー

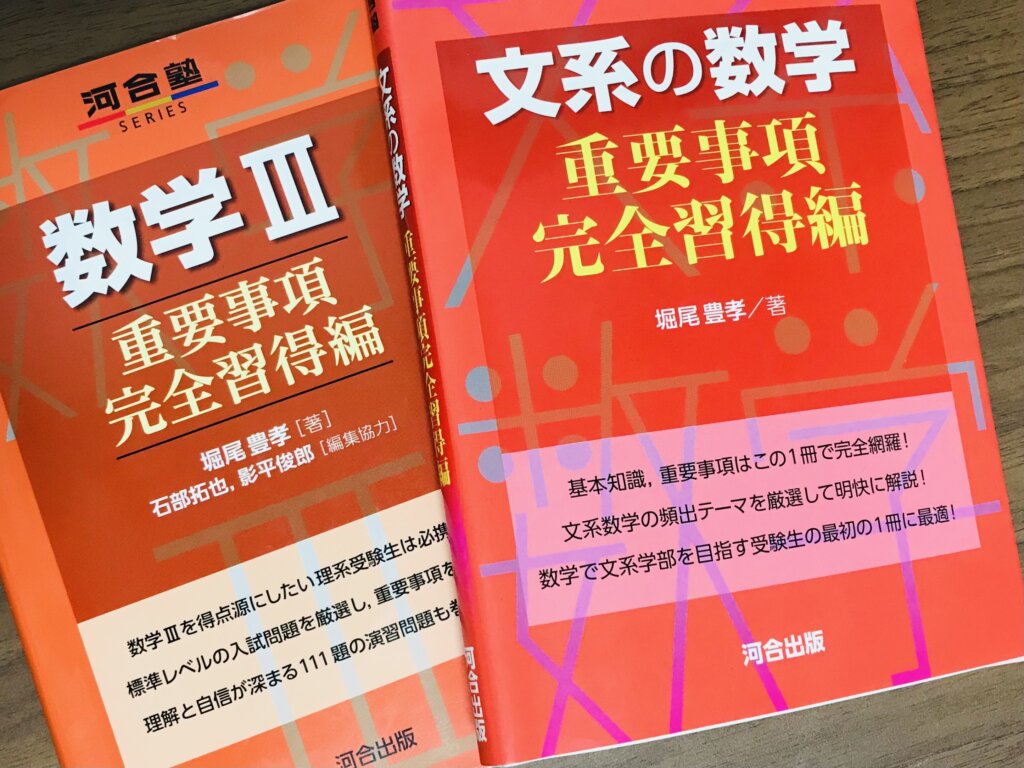

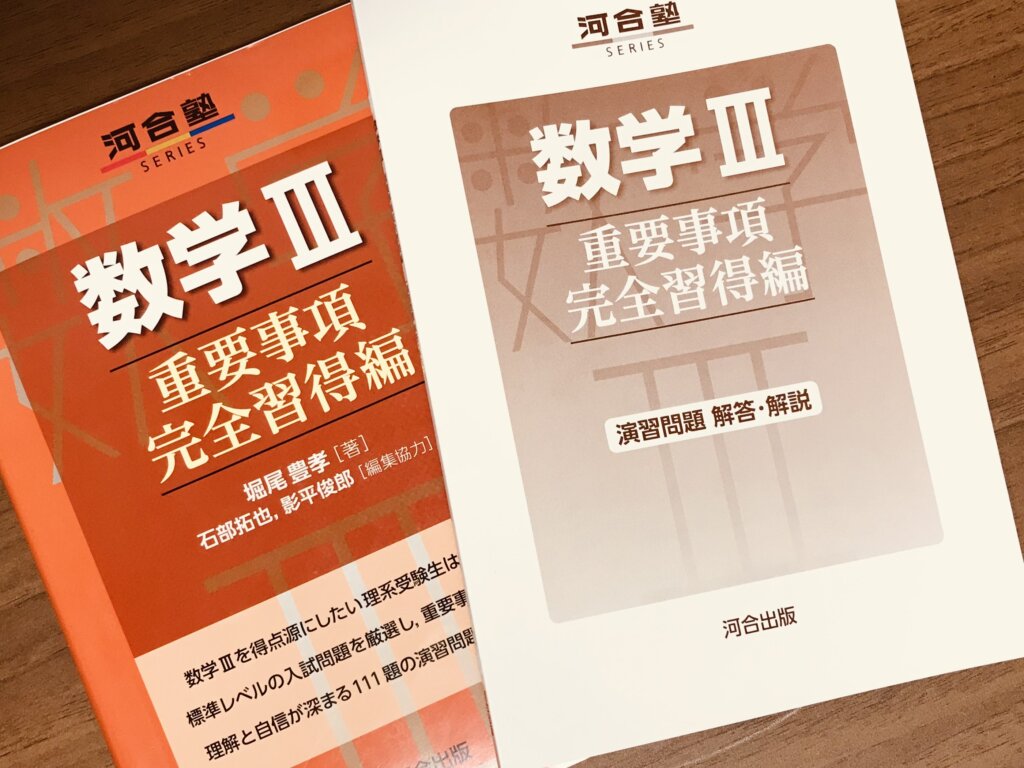

パドー河合塾から出版されている「重要事項完全習得編」の文系用・理系用の二冊となります。

頻出テーマが絞り込まれ、ポイントを押さえた解説で自習が可能。

パドー

パドー以下に、詳細を説明します。

「文系の数学」

数学Ⅰ・Ⅱ・A・Bの範囲について、全部で152のテーマに分けて解説されています。

つまり、152題の問題演習を通じて、文系数学の分野を全て学習することができるのです。

本文中には、文系数学の受験生が最初にやるべき一冊とおすすめしていますが、むしろ一通り終えた受験生が、短期間のうちに抜け漏れをチェックしたい場合に最適な問題集であると思われます。

パドー

パドー受験は、典型問題・標準問題を試験内に、どれだけ落とさないかの勝負となります。

難問や奇問が解ければそれに越したことはありませんが、多くの受験生にとってはそのような必要はほとんどありません。

他人ができて当たり前の問題を落とすことなく、誰もできないような問題には手を出さないが合格の鉄則なのです。

出題の少ない特殊な問題や難問は一切入っていませんので、この本をやり遂げた段階で、文系の数学入試に向けての基本が固まり、落としてはいけない問題を確実にとっていく力がつきます。

パドー

パドーゆえに、最低3周はしましょう。

間違った問題だけを2周・3周していけばいいので、全部で3周と言っても1周目の3倍の時間がかかるわけではありません。

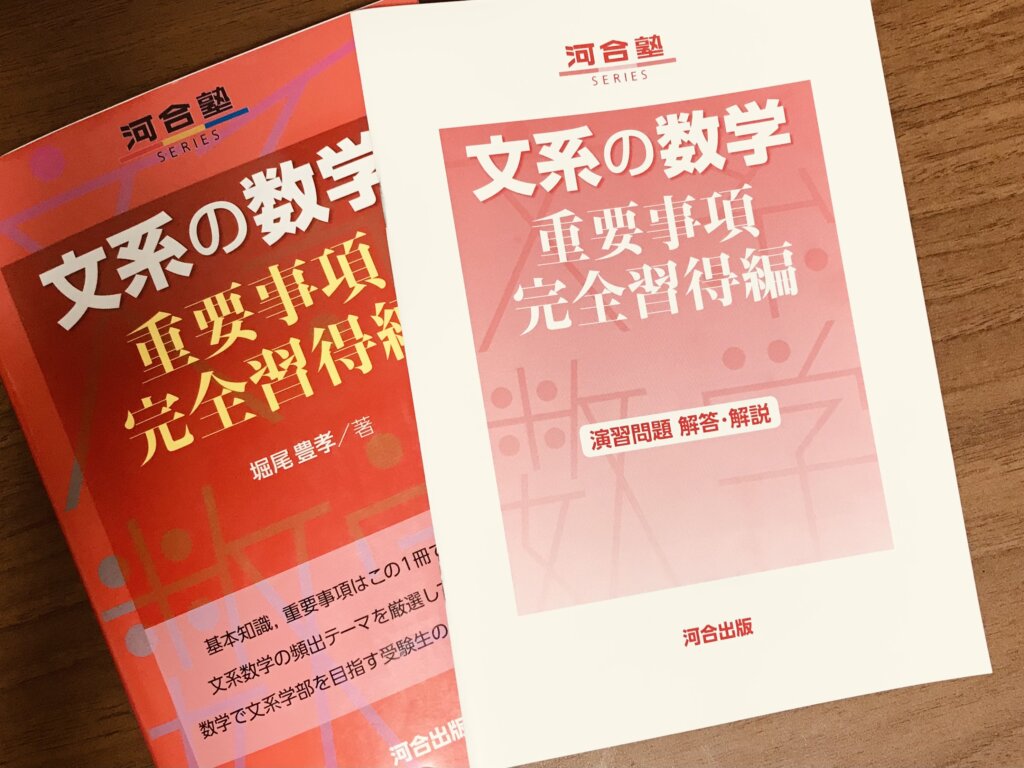

152の問題とは別に、更なる定着を目的として類題が120題用意されています。

別冊の解答となっているので使い勝手もよく、定着の徹底に大いに役立てるべきでしょう。

効果的な使用方法

次のステップを必ず踏んでください。

構成は次の通りです。

問題文があり(タイトル付き)、「解答」に続き「解説講義」が記されている。

最後に「文系数学の必勝ポイント」が簡潔にまとめられている。

時折「One Point コラム」という一歩踏み込んだテクニカルな読み物欄が掲載されている。

自力で解けた問題も、解答を見てあっているかいないかで絶対に済まさないでください。

「解説講義」を理解できるまで何度も読み込むことがあなたにとっては必要なのです。

ここで、より深い理解とあなたの知らない「コツ」が丁寧に解説されています。

パドー

パドー最後に「文系数学の必勝ポイント」は丸ごと暗記してください。

「数学Ⅲ」

数学Ⅲの分野について、全部で100のテーマに分けて解説されています。

つまり、100題の問題演習を通じて、理系数学のメインであるⅢの分野を全て学習することができます。

文系分野と比較して計算量が多いので、問題数は100ですが、1周するのに時間がかかるかもしれません。

これとは別に演習問題は111題用意されています。

パドー

パドー構成は「文系の数学」と全く同じなので、要領についても同様であると思ってもらって構わないでしょう。

使用実感

パドー

パドー理系学部を目指す知り合いの受験生に使用の感想を確認しましたので、以下に記します。

- 「文系の数学」の方が「数学Ⅲ」と比較し、問題のレベルがやや簡単である

- 各問題の最初にタイトルがついているので、問題を解く際のヒントになってしまう

- 演習問題の解答・解説が別冊であるので使いやすい

- 文字が小さすぎないので、見やすい

- ポイントが赤色で記されているので、一目瞭然となりストレスがない

- 紙質がよく、開きやすい

- 解説講義の痒いところに手が届く感がハンパない

- 重要項目の総復習にはもってこいであり、網羅性がきわめて高い

- 問題文がコンパクトであるため、問題を読む時間が少なくて済む

パドー

パドー概ね良好であり、総点検にはもってこいとの感想でした。

更なる学習を目指すのならば

「文系の数学」には、更なる学力の向上を目的として作られた姉妹編の「文系の数学 実践向上編」が存在します。

本番で合否を分ける90テーマの良問が厳選されており、格段に問題のレベルは上がります。

志望校の過去問に入る前、もしくは過去問と同時並行的に演習するレベル感です。

パドー

パドー「解説講義」の懇切丁寧さは折り紙付きですので、余裕のある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。