バイトを始めた銭湯は、深夜に風呂場で人を殺していた

2019年公開の本作は、第31回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門において監督賞を受賞し、ヨーロッパ最大のアジア映画祭である第21回ウディネファーイースト映画祭でも新人監督作品賞の栄誉に輝くサスペンス・コメディです。

本作が長編第一作となる新人監督の田中征爾氏と、主人公を演じた俳優の皆川暢二氏、主演級で出演した俳優兼タクティカル・アーツ・ディレクターの磯崎義知氏の三人により立ち上げられた映画製作ユニット「One Goose( ワングース )」による映画製作第一弾作品となります。

撮影期間は土日の2日間のみを撮影に当てた5週連続による計10日間に過ぎません。予算は300万円程度。

出演陣は、一般的には馴染みの少ない役者さんばかりです。しかしながら各々が非常にキャラクターが立っています。

パドー

パドー才能と情熱によって日本映画の可能性を押し広げた本作は、ぜひ多くの方にご覧になっていただきたい作品です。

以下、内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。

ストーリー

以下、公式サイトより引用します。

名門大学を卒業後、うだつの上がらぬ生活を送っていた主人公・和彦。ある夜たまたま訪れた銭湯で高校の同級生・百合と出会ったのをきっかけに、その銭湯で働くこととなる。そして和彦は、その銭湯が閉店後の深夜、風呂場を「人を殺す場所」として貸し出していることを知る。そして同僚の松本は殺し屋であることが明らかになり…。

- 東大法学部を卒業しながら、バイト暮らしを繰り返す主人公の鍋岡和彦

- ヤクザへの借金ゆえに自分の銭湯を死体処理の場として提供せざるを得ない「松の湯」の主人、東

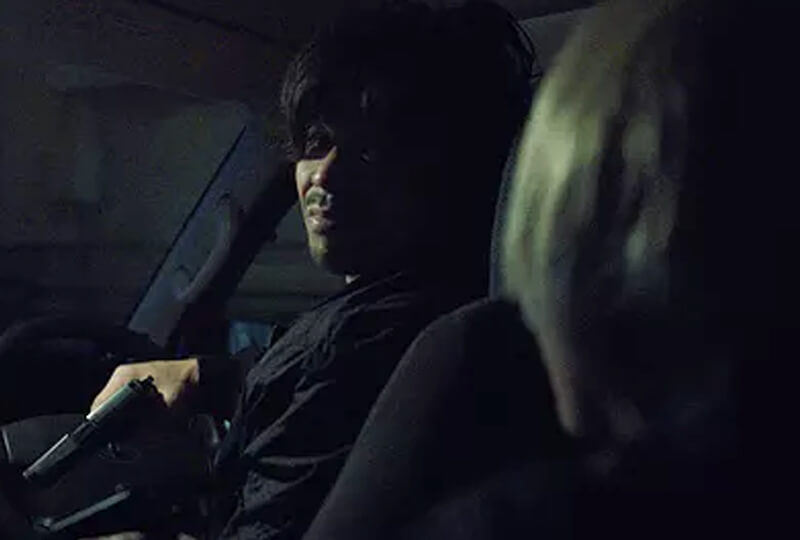

- 銭湯にバイトとして雇用されているが実は殺しの経験が豊富なその道のプロである金髪で調子のいい年下の男、松本

- 松の湯に定期的に仕事を押し付けるヤクザの田中

- 和彦に好意を寄せる高校の同級生である副島百合

- 息子の和彦に対してどこまでも優しく接する、仲睦まじい鍋岡夫婦

圧倒的なリアリティーを持つ登場人物たちによって、物語はリアルとファンタジーの間で絶妙のバランスを保ちます。

自分が最後であると半信半疑ながら風呂の栓をうっかり抜いてしまった母親が、入りそこねた息子を前に、もう一度風呂を沸かすので必ず入るようにと、入る入らないの押し問答を続けたあげくに、ダメ押し的に「ね」と念を押すシーンに代表されるように、荒唐無稽なストーリーを随所で支える細部の超絶リアル感は特筆ものです。

日常の底に潜むもの

舞台となる銭湯は二つの顔を持つ空間として描かれています。

- 一日の労働の疲れを洗い流す癒しの場

- 死体を処理する(殺人が行われる場合を含む)のに非常に適している場

血を洗い流すことが容易であり、死体を人知れず灰にすることのできるボイラーを有する銭湯は、処理効率だけを考えた場合、最高の条件が整っている施設であると言いえます。

この物語を前にした観客が、異常ともいえるこのような状況設定をさしたる困難を感じずに受け入れることができるのは、これが「作り話」であることだけが理由ではないはずです。

バイト先で偶然に犯罪に加担せざるをえなくなる和彦が倫理的・道徳的葛藤に苛まれないのは、彼が「ネジの外れた変わり者」であるからではもちろんありません。

なぜなら、和彦が生きる日常は、紛れもなく、私たちの日常に他ならないからです。

ここで描かれているのは、私たちの生活を構成する次のような日常性(リアルの根拠)です。

- 私たちの日常には、私たちが知りえない「影」の部分が存在している。

- その「影」は私たちのすぐそばに常にある。

日常は、日常であるがゆえに、法や規範、ルールや常識を飲み込んでしまい、私たちをいともたやすく嚥下するのです。

和彦に対する両親の優しすぎるスタンスは、一見すると無関心の成れの果てであると思われますが、そうではなく、子供に対する「時間」が彼が中高生だった時期で止まってしまっていると考えれば合点がいくことでしょう。食卓に並ぶメインディッシュが中高生男子が好む揚げ物ばかりであることからも、そのことが窺い知れるはずです。

ラストシーンのその後

物語の終盤、友人の融資の協力を得て、雇われ店長として働く和彦は、血塗られた銭湯を松本をはじめとする仲間(友情)との砦とすべく確保維持に努めます。

映画のラストで、営業時間後の銭湯内で仲間と酒を酌み交わすシーンに被せて語られる和彦のナレーション(独白)は次の通りです。

人生には何度か一生これが続けばいいのにという瞬間が訪れる。

何もかも完璧でこの瞬間のために俺は生きてきたんだとそう思える時間が、本当に何度か。

そして僕たちはまさしく、その瞬間のためだけに生きているんだと思う。

その訪れる何度かの瞬間のためだけに。

それで十分。うん。

このラストシーンが、本作を感傷的な仕上がりにしていることは紛れもない事実でしょう。

パドー

パドー清涼感漂う、湯上り後の爽快感すら感じさせる素晴らしいラストです。

けれども、このハッピーエンドに水を差す者もいます。

実際、東殺しをしてしまった和彦に捜査の手が伸びていないことに納得感を見出せないという意見も少なくないからです。

整合性が宙ぶらりんになっているためです。

このラストシーンが本当のラスト(物語の終わり)であれば、その主張には妥当性があるでしょう。

しかしながら、

和彦の独白をあらためて聞き直すのならば、そこがとりあえずの通過点であることがあなたにも理解できるはずです。

彼らが持ちえた幸福な時間は束の間であったことが彼自身の言葉で語られてしまっている事実を。

このあと、田中が死んだことの「けじめ」を取られるために、ここで酒を酌み交わす和彦と松本(これに加えて、田中の元情婦である外国人女性)は命を狙われ、奪われるに違いありません。

先ほど、彼のナレーション(独白)は、楽しい酒盛りを背景にして語られていると述べましたが、正確には、それに続き、誰もいない銭湯の内部と正面からのボイラーの炎のショットが映し出されています。

これが、死の象徴であることは今更いうまでもないでしょう。

彼らが処理される運命にあることが控えめに示唆されているのです。

それゆえに、幸福な瞬間は一層の輝きを増し、観客にとってラストシーンはかくも胸に迫ってくるものであるのかもしれません。

もしかすると、その死の瞬間に、彼の頭をよぎった思いが、この独白であるのかもしれないのです。

ラストシーンがストップモーションである理由は、時間の細分化・遅延化が目指されているためです。この幸福な瞬間をいつまでも引き延ばしたいと請い願うのは、自身が死の今際に臨んでいるからに他ならないとは言えないでしょうか。

人生はメランコリック

大学を卒業以来(もしかすると受験の時から)、和彦は憂鬱とともに暮らしています。

彼の憂鬱を止めるものは彼の死だけです。

憂鬱に塗り潰された彼の人生の晴れ間は、かけがえのない仲間とのたわいもない時間であるはずです。

それは彼の人生全体からすれば、ほとんど一瞬と言える程度の長さしか持ちえません。

田中を襲撃する前に、世間的な日常を捨てる覚悟を求められた時に、和彦ははっきりと自覚したはずでしょう。

今現在の自分の暮らしが非日常的であるのならば、これまでの人生が日常的な「日常」であったと、何らの躊躇なく果たして言い切れるのだろうかと。

自分と不可分である憂鬱を物差しにするのならば、日常と非日常の境目はどこにも見当たりはしないではないか。

自分にとって大切なのは、「この瞬間」であり、それが日常だろうが非日常だろうが、そのようなことは大した問題ではないのだと。

「メランコリック」と題された映画があなたに問うのは、あなたの人生に「この瞬間」が訪れるのか否かという本質的な問いなのでしょう。

この問いは、あなたを常に憂鬱にするに違いないのです。

冒頭の10分間にみなぎる緊張度は並大抵ではありません。本作の素晴らしさは、冒頭でこのようなシリアスな緊迫感を提示しながら、その後のユーモラスなやりとりを構成する画面が何らの違和感もなく接続してしまう演出と編集の凄さにあります。